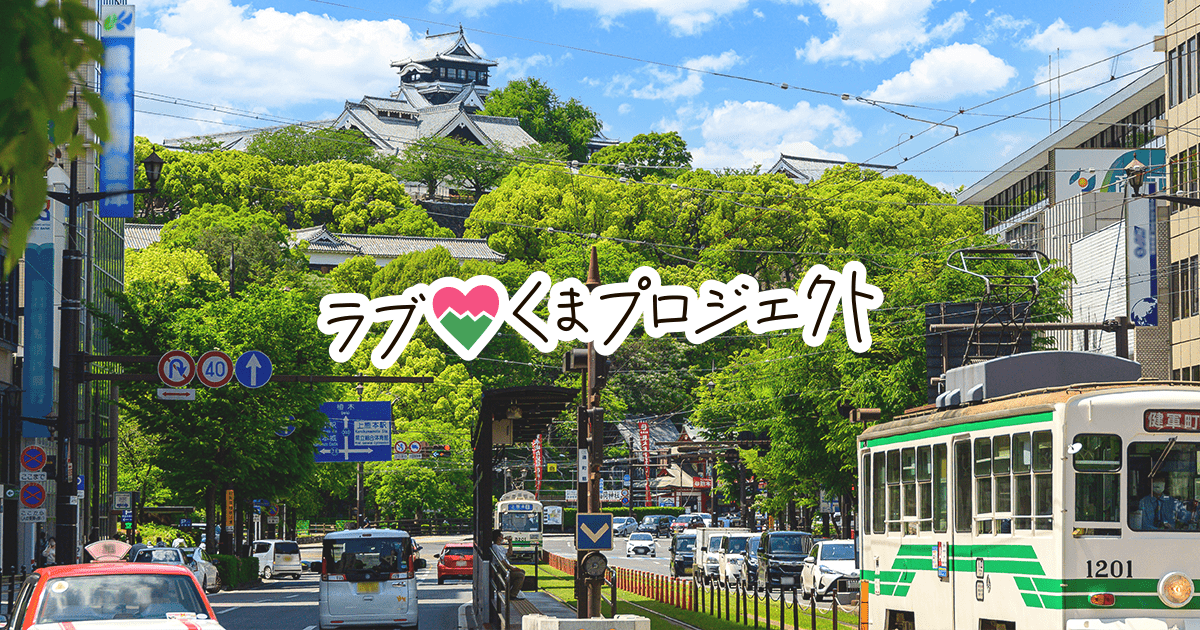

旬感くまもと

熊本地震、記憶と教訓を未来へ

【出典:熊本災害デジタルアーカイブ/提供者:企業】

熊本地震から今年で8年。2016年4月14日、16日に最大震度7を観測した一連の地震は、死者273人、負傷者2,739人、約20万棟近くの家屋被害など(2023年6月時点)、多くの被害をもたらしました。同一地域において震度7の地震がわずか28時間の間に2回発生したのは、国内の観測史上初めてのことでした。さらに発災から2018年4月までの2年間で、震度1以上の地震が4,400回を超える状況が続きました。

しかし地震から8年が経ち、熊本県内の街々は少しずつ復興しています。この間、被災者支援や公共施設の再建はもちろん、災害の記憶を後世に伝え、得た教訓を活かす取り組みが様々な形で進められています。

熊本地震震災ミュージアム「記憶の廻廊」

「熊本地震震災ミュージアム」とは、熊本地震で県内各地に出現した地表地震断層などの震災遺構と、県防災センター(熊本市)及び旧東海大学阿蘇キャンパス(南阿蘇村)の2つの中核拠点をはじめとする情報発信拠点とをつなぎ、巡る、回廊型のフィールドミュージアムです。このフィールドミュージアムを実現するため、県と県内9市町村が連携して、震災遺構の保存活用や語り部の育成などに取り組んでいます。「熊本地震の教訓等を確実に後世に伝承し、熊本県のみならず国内外の防災・減災への対応力の強化を図るとともに、災害に強く、誇れる資産を次代につなぎ、夢にあふれる新たな熊本の創造を目指しています」と、熊本県観光国際政策課の堀部主幹(取材当時)。ホームページではフィールドミュージアムの全体像や、各地域の拠点や遺構などを見ることができます。

震災ミュージアムKIOKUがオープン

「熊本地震震災ミュージアム」の中核拠点の1つで、2023年7月、被害が甚大だった南阿蘇村の旧東海大学阿蘇キャンパス内にオープンした体験展示施設が「震災ミュージアムKIOKU(きおく)」です。展示室は3か所に分かれており、地震当時の映像や写真、被災遺物を通して地震を追体験できるコーナー、熊本の大地の動きや特徴、地震のメカニズムを学ぶコーナー、さらに、被災した方の言葉や熊本の復旧・復興の歩みを通して、自然とどう向き合うのかを考えるコーナーがあり、施設全体を通して熊本地震を深く知り、自分ごととして防災意識を高められる内容になっています。

さらに、併設の震災遺構「旧東海大学阿蘇校舎」では、被災した鉄筋コンクリート造の校舎「旧1号館」や敷地内に現れた「地表地震断層」を見学でき、当時の地震のすさまじさを目の当たりにすることが出来ます。

「地震は地球上にいる限り避けることのできない災害です。だからこそ、当施設に気軽にお立ち寄りいただき、地震への備えを自分ごととして考えるきっかけにしてもらえたら」と統括ディレクターの久保さんは語ります。

開館時間:9:00~17:00 (入館は16:30まで)

休館日:月曜日 (祝日の場合は翌平日)、年末年始

入館料:大人: 500円、県外中高生:400円、県外小学生:300円 ※県内小中高生無料

ホームページ:https://kumamotojishin-museum.com/kioku/

電話番号:0967-65-8065

創造的復興を目指してさらに前進

震災直後から熊本県が掲げてきたのが、単に元あった姿に戻すだけでなく、より良いくまもとを目指す「創造的復興」という言葉。経済的な発展はもちろん、熊本地震の記憶を風化させることなく、そこから得た経験を活かし、より安心、安全な未来に繋げる取り組みが復興には欠かせません。まだ道の途中ですが、着実に前へ歩みを進めている熊本県です。